Sobre la mesa de fórmica color beige, con mi hermano desparramábamos las veinticuatro piezas. Cada provincia argentina se identificaba con un color. Empezábamos por las limítrofes, sobre todo aquellas cuya forma era delatada por la base calada que las contenía. La que más costaba era Córdoba.

Madre nos había comprado el rompecabezas. Padre colaboraba y nos hacía reparar en los detalles. Así aprendí que Santa Fe, su provincia, parecía una bota. Me gustaba Santa Fe, por su forma indiscutible y por ser el lugar de donde venía mi papá. Tal vez ahí empezó este viaje. No cuando armé la valija ni cuando subí al auto. Mucho antes, cuando la pobreza era cuestión de (mala) suerte y una bota era la única forma que tenía una parte de mi historia familiar.

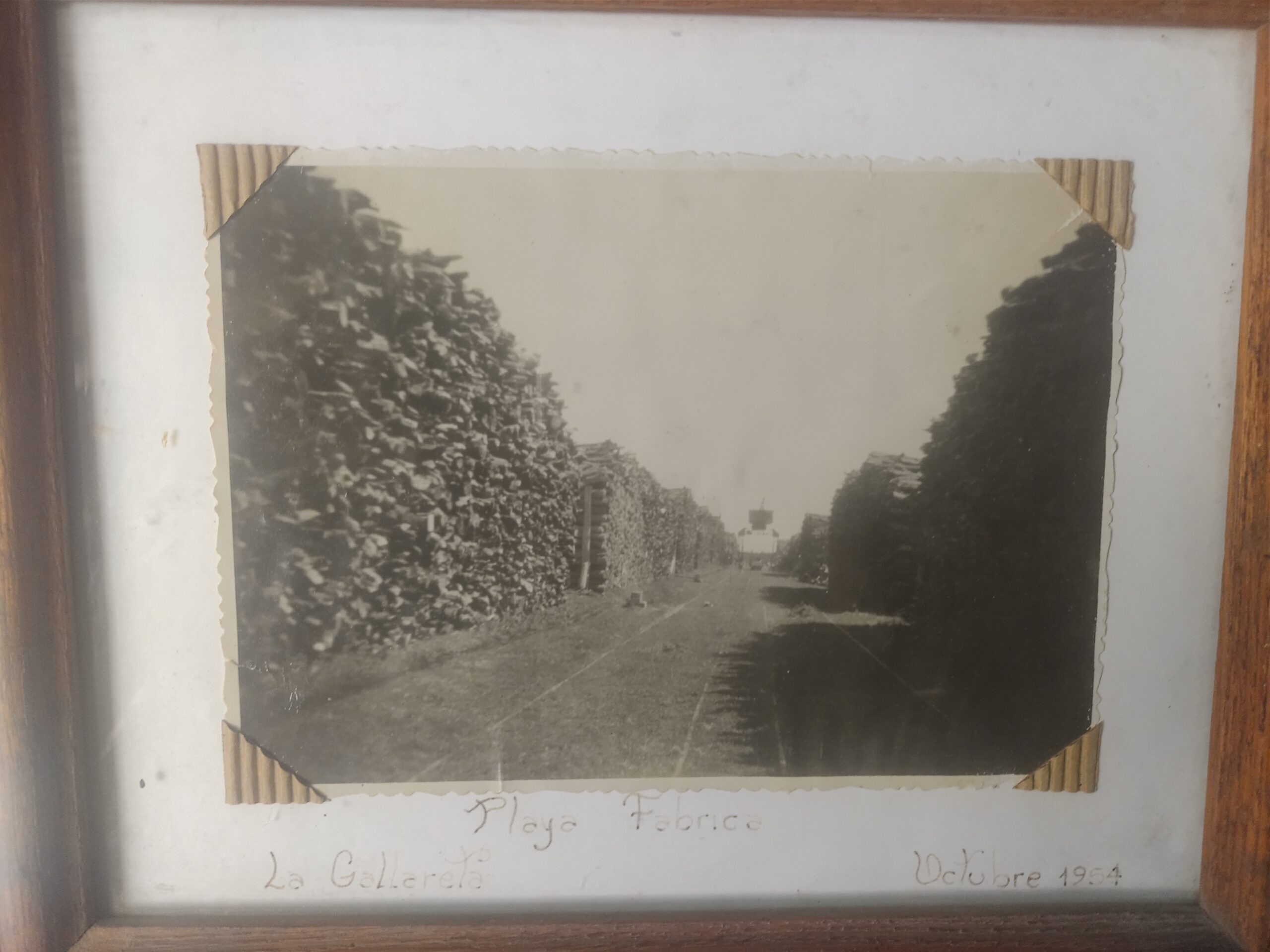

Pueblos forestales

Me lleva casi dos mil kilómetros desandar el éxodo. Desde el Alto Valle de Río Negro emprendo el viaje a los “pueblos forestales”. Así se llama a cuatro localidades que fueron cabecera, durante medio siglo, de la gran extracción de quebracho en el norte de Santa Fe, obra de la compañía inglesa La Forestal. Mi familia no tuvo relación de dependencia con la empresa, pero, como todos allí, dependía de ella.

Miro Google Maps, calculo horas, litros de combustible, pesos argentinos. Llevo en el asiento trasero el último libro de Alejandro Jasinsky, El encanto del tanino y el ensayo de Gastón Gori La Forestal: dos relatos verborrágicos sobre las consecuencias sociales, políticas y económicas de esta historia.

Desde la ciudad de Santa Fe, tomo la Ruta Nacional 11 en dirección norte, luego desvío al oeste para llegar al primer pueblo forestal de mi recorrido: La Gallareta. A la orilla de la ruta empiezo a ver la cuña boscosa, conocida como chaco santafesino. Salvo algunos desmontes, se repiten los algarrobos, talas, aromos, ñandubay, cactus y quebrachos, pero ya no milenarios como los que se usaron para la extracción de tanino. Por el tamaño de su tronco se calcula que no pasan los cincuenta años. Son los que han nacido después de que la compañía La Forestal empezara a deshacerse de las tierras, a esa altura inútiles.

También al costado de la ruta, cada vez más seguido, domos de adobe desprenden una humareda densa por agujeros regularmente distanciados. Son hornos en los que se fabrica carbón y donde se desnuda el trabajo artesanal y precario que precede a nuestros asados.

—La palabra quebracho significa “quiebra hacha”— mi padre se vale de este dato para describir más claramente esa madera que tanto conoce.

Llego el domingo 16 de julio, día de las PASO provinciales. Es difícil establecer una fecha de fundación en estos pueblos porque hasta mediados del siglo XX fueron tierras privadas. Aunque La Gallareta decidió haber nacido en 1906, elige sus autoridades desde 1953. El documento escrito más antiguo donde aparece su nombre fue el arbitrario punto de referencia para lograr su fecha de cumpleaños y su edad.

El cartel que anuncia La Gallareta dice que es la capital de la amistad. Desde lejos se impone la chimenea de lo que fue una fábrica de tanino hasta 1963, cuando cerró definitivamente. Es casi tan alta como el Obelisco de CABA. De su escalera marinera cuelga una bandera vertical que dice “Yo amo La Gallareta”, como si alguien hubiera tenido que explicar por qué sigue viviendo acá.

Vacío fabril

Recorro la superficie fabril; unas doce manzanas. Todo se ve descomunal. Entro al predio por lo que era la administración y que hoy ocupa una familia. En la pared, escrito a mano en letras rojas dice “kiosco pub”. Afuera, unos rústicos bancos y mesas de madera para clientes son rastros de un intento de emprendimiento.

A la izquierda, además de la chimenea, perduran galpones de chapa enrojecida por el óxido, esqueletos de tinglados de hierro o madera, la estación de tren y playones de hormigón que atestiguan construcciones desmanteladas. La estación es color rojo y en el techo dice “La Gallareta”. Entre las columnas de la galería cuelga ropa de una soga y en la puerta de la vivienda dos perros escuálidos de pelo opaco intentan que alguien sacie un poquito su hambre. La falta de vidrios de ventanas y puertas se solucionó con retazos de chapa.

Un túnel comunica la fábrica con la chimenea que sale del suelo. Me abro paso entre yuyales y basura. Entro al lugar donde se elaboraba el tanino, construido en ladrillos y aún techado, con grandes ventanales de hierro de los que penden como colmillos filosos algunos restos de vidrio. Dentro, hay intentos de divisiones internas hechas con ladrillo hueco, sospecho que frustrados por la interminable altura. Esta parte también está habitada: dentro del ingente galpón hay una pieza de tres por tres, que aprovecha una pared, sin revoque y techada. Delante, se cruzan sogas con sábanas y ropa de distintas edades; un andador y un carrito de bebé; una mesa petisa improvisada con un pallet, en el centro una botella de vidrio y sillas. Al lado, un camión Mercedes con su caja abierta parece indicar otra habitación. La cabina es un exoesqueleto completamente vacío, sin motor ni asientos ni volante. Todo, bajo los ocho metros de altura de la extensa superficie.

Del lado de atrás, un vagón también hace de vivienda y se complementa con una construcción precaria. Otro carro de bebé y ropa tendida. Más estructuras y más pobladores. Un cachorro me ladra, delator, y se suman ladridos desde todas direcciones. Me voy.

En su época de esplendor el pueblo llegó a tener ocho mil habitantes. Hoy no pasan los dos mil quinientos. Cuento al menos cinco familias que debieron acomodarse así en los restos de la fábrica.

En el pueblo, las casas de techo rojo a dos aguas, con galerías y piso de mosaico; las cenefas como goteando en los aleros; las ventanas altas con vidrio repartido; el cerco de postes de quebracho y alambre romboidal; las escalinatas a las puertas principales; las Santa Rita trepando columnas son algunas de las marcas que han quedado de la arquitectura inglesa creada por La Forestal.

Relatos dispersos

Cuando era chica no podía representarme el árbol familiar paterno. Le preguntaba a mi padre cuántos hermanos tenía y cómo se llamaban y él empezaba su larga lista. Yo conocía sólo a algunos, quienes vivían en Río Negro, como yo, y que estaban vivos. Los demás eran nombres abstractos —Adela, Alfredo, Adolfo—, me faltaban caras, cuerpos y voces. Además, tenía que decirme dónde vivían —si vivían—: Neuquén, Santa Fe, Río Negro, Buenos Aires. Relatos dispersos de una familia dispersa.

Guías

El único alojamiento en La Gallareta es una casa construida por la compañía. Familiares de la dueña fueron empleados de La Forestal. Esto significa que tenían más jerarquía que los obreros de la fábrica y mucho más que los obrajeros del monte que volteaban con el hacha los quebrachos. Significa también que iban al club Unión, el de los empleados —así lo determinaba la empresa, o sea, la autoridad—. Si iban al Mitre, creado para los obreros, eran sancionados.

Mientras calienta agua para mi café, la dueña de la casa me cuenta: su hermano era mayordomo, su padre, administrativo. No habla mal de La Forestal. Ellos disfrutaron la infraestructura confortable que había creado la empresa: luz eléctrica, cloacas, teléfono, club social, actividades deportivas, recreativas y culturales, eventos sociales y lujos que en aquella época eran impensables en los pueblos del interior.

Camilo y Flor son mis guías. Con ellxs recorro calles, casas e instituciones. Ella es docente, él trabajador del hospital. Me explican que las revueltas obreras que terminaron en masacre empezaron aquí, en 1919. Señalan dónde estaban las vías del tren dentro del pueblo. Es difícil imaginarlas porque no ha quedado ni un pedazo de riel de los cuatrocientos kilómetros de tendido ferroviario que llegó a tener la empresa en sus dominios. La misma compañía hizo arrancarlo del suelo antes de irse. Los obreros desocupados hicieron el trabajo.

La ex vivienda del químico —empleado de alta jerarquía que manipulaba fórmulas de tanino de acuerdo al color del cuero buscado— es la que mejor se conserva. Funciona la Biblioteca Popular Tanino, el museo y un centro cultural. Camilo y Flor forman parte del grupo y organizan presentaciones de libros, eventos de música, de danza, poesía y teatro.

Entre las piezas del museo hay una muestra de tanino y variedad de objetos que pertenecieron a la empresa y a sus ferrocarriles, la biblioteca del club Mitre, viejos carteles, copas de bronce que entregara la compañía en torneos deportivos. Cuelgan cuadros con fotos de la vida social de la población “distinguida”, pero también del caserío más pobre. Uno se titula “Lo que nos dejó La Forestal”: tiene nueve imágenes del predio fabril desmantelado y abandonado.

La Forestal vendió la fábrica y el pueblo a una empresa que se dedicó a la creación y reparación de vagones. Pero luego migró a San Luis con garantía de cero impuestos, el mismo beneficio que había tenido la compañía inglesa. Cambió de manos. Engrosó la lista de propiedades de Sergio Tasselli, un mega empresario hoy imputado por daños al medio ambiente —con la petroquímica Bermúdez cercana a Rosario—, entre otras causas judiciales. Hubo ley de expropiación, pero no plata. Al día de hoy, todavía algunos vecinos de La Gallareta están en litigio con Tasselli por el título de su vivienda.

Un año más

Santa Fe para mí seguía siendo una bota y en Beltrán —donde vivíamos—, en cada Nochebuena, a las doce, sonaba la sirena de los bomberos. Nos levantábamos de la mesa, con el vaso en la mano, y empezábamos a circular para abrazar a cada familiar; decirle feliz navidad, feliz todo, y una frase que siempre me conmovió, aunque no entendía que lamentaba antiguas carencias: “un año más juntos”.

Día de la Amistad

Vamos a la estancia Las Gamas, donde la compañía producía carnes y animales de carga. Hoy es lugar de descanso para el gobernador. Durante mucho tiempo estuvo abandonada, pero hace unos diez años se recuperó. Por el camino pasamos un pequeño bosque de eucaliptos, la única reforestación que hizo La Forestal, dice Camilo. La calle polvorienta que recorremos con el auto antes fue tendido ferroviario.

Me explican que en La Gallareta se celebra el Día de la Amistad: como excusa para que se reencuentren quienes debieron separarse por el éxodo y para que venga gente de otros pueblos. Además, dicen que acá se viven las celebraciones a fondo, aunque no se sepa si al otro día habrá para comer. Como en mi familia, les cuento.

Un mapa de partidas de nacimiento

Desde La Gallareta salgo a Vera y dejo la Ruta 11 para seguir hacia el norte por la Ruta Provincial 3. Sigue habiendo monte y pequeñas poblaciones como Toba, Garabato, Colmena; lo que alguna vez fueron estaciones ferroviarias donde se hacían cargamentos de rollizos de quebracho para llevar a las fábricas.

Cada vez aparecen más hornos carboneros a la orilla de la ruta. Dos jóvenes hacen dedo en Colmena, uno de ellos estudia para maestro en Reconquista. Los dejo en Intiyaco y me desvío por camino de tierra a Tartagal. La sequía que soporta hace tres años la región me permite aventurarme: si hubiese llovido, es imposible transitar este camino. Pienso en la consigna que me traen a menudo las redes: “No es sequía, es desmonte”.

En el mapa o en los carteles los nombres de los pueblos me resuenan: según las partidas de nacimiento de mi familia, mi abuela parió hijos e hijas donde la itinerancia la sorprendía. Ellos migraban todo el tiempo por la región —cuenta mi padre— buscando algodón para cosechar, leña para vender o cualquier trabajo que garantizara comida o alpargatas nuevas.

Le pusieron ese nombre porque había un lugar lleno de tártagos, me explicaba mi viejo en la época del rompecabezas.

Registros quemados

En Tartagal voy al hospital a buscar datos de un tío que fue atendido y desatendido ahí. El administrador me dice que no hay historia clínica, que antes no se anotaba nada y que, además, la compañía, antes de irse, quemó todos los registros de todas sus actividades en estas tierras.

Ando por las calles: como todos los pueblos forestales, cerca de la fábrica se edificaron las viviendas de los empleados jerárquicos, los almacenes de la compañía, la farmacia, la casa de visitas, las solterías, el hospital y, hacia la periferia, las casas de obreros. Esas construcciones hoy se encuentran en distinto grado de ocupación, conservación o abandono.

Luego está el pueblo nuevo: en algún momento la empresa —cuando ya estaba en plan de retirada— aceptó que se asentaran pobladores independientes y vendió terrenos, pero sin sumar servicios. En muchos casos esos sectores aún no los tienen.

En Tartagal hay muchos terrenos baldíos, como en La Gallareta y como en la historia de mi familia.

Feudo

“Argentine Quebracho Company” se lee en letras no tan pequeñas y siguiendo la forma circular de la moneda; es el nombre de la entidad emisora. En otras, dice “La Forestal Lda”. En el centro, “10 kg de carne” o un número, que probablemente indicaba la casa o el empleado de la empresa; debajo, la localidad de pertenencia. Eso me explica Ricardo en el Museo de Tartagal. Ese era el cambio en esta parte de Argentina que Gastón Gori llamó feudo o Estado dentro del Estado y que llegó a tener dos millones y medio de hectáreas, una superficie similar a la provincia de Tucumán.

También los dependientes tenían libretas, en los almacenes se les anotaba y a fin de mes se hacían las cuentas. Dice mi padre que mi abuela sólo tuvo pesos argentinos cuando el gobierno de Perón empezó a pagarle un subsidio por tener más de siete hijxs.

Terreno

Es mediodía. Se escuchan menos ruidos de autos que conversaciones desde dentro de las casas. Menos personas que loros. Busco la casa de mi abuela.

Al sur, donde termina el pueblo y sólo sigue el monte, afuera de las afueras, como colgando del mapa, está el terreno vacío. La comuna se lo había otorgado cuando enviudó con once críos. Después del éxodo nadie tuvo derecho a reclamar esa tierra que dejaron. Tampoco tenía sentido. De la casa de barro y cortezas de quebracho no hay ningún rastro. Sólo permanece la excavación hecha para almacenar agua no potable. La que era para beber tenían que buscarla a cuatro cuadras.

Luego voy a San Manuel. Mi padre nació ahí. En algunos claros del monte, naturales o artificiales, había producción de algodón, donde trabajaban él, mis tíos y tías desde chiquitos. Mientras manejo, imagino esas infancias cuando recorrían caminos de barro, y dormían en los “benditos”, esos ranchos de paja que les hacían en los campos. Cuerpo a cuerpo con y contra la hostilidad de las plantas resecas de algodón y del monte. Agrestes.

Un vale

Más tarde visito a Beba y Aldo. La familia de Beba trabajó en la empresa y ella dice que no iba para el pueblo nuevo, no conocía. Aldo, en cambio, fue vecino de mi abuela. Los únicos que tenían luz eléctrica eran el turco Saldivia y otro vecino más, la generaban con un molinillo. El resto tenía mecheros de cebo.

Saldivia monopolizó los ramos generales cuando la compañía cerró sus almacenes. Dice mi padre que cuando necesitaban pan o alpargatas, con el mismo mecanismo ya instituido, le hacían algún trabajo al turco y cobraban un vale que nombraba eso que les faltaba.

Una vida social alborotada y próspera

Ricardo está a cargo del museo donde estamos. Antes era la casa del gerente. Con esto quiere decir: una persona importante, la máxima autoridad. Él es hijo y nieto de empleados de La Forestal y junto con su hermana armaron esta colección de objetos antiguos hace cinco años, con lo que pudieron recolectar de algunas familias.

En la vereda llama la atención una escultura en madera de un hombre con su hacha, un homenaje a aquel oficio trascendental para la zona. A sus pies, una placa instalada por el presidente comunal en 2021 se limita a lo políticamente correcto: “A 100 años de las revueltas obreras de la forestal y en memoria de los trabajadores que lucharon por sus derechos”. No menciona la muerte. Ni las masacres.

Este museo se encarga de mostrar una vida social alborotada y próspera: raquetas de tenis, teléfonos, bochas, fotos de fiestas, de vestidos lujosos y de contingentes de boy scouts. No está acá nuestra historia. Sólo las facciones de mi rostro reflejado en la vitrina pertenecen a mi familia.

Ricardo se limita a describir los objetos. No emite opinión sobre la historia de La Forestal. Creo que necesita saber mi parecer, pero no se anima a preguntar. Sólo lamenta que hace poco hayan sacado los restos de la fábrica.

Nada

Estos eran los galpones de La Forestal. No quedó nada.

Así dijo mi padre y descargó toda la prosodia de la frase en la palabra “nada”. Eso fue en 2007, cuando pudo regresar a su pueblo. Quedaba un galpón de chapas rojas, algunas retorcidas con saña, pedazos de ventanas y, dentro, máquinas incompletas, mezclados con un yuyal y árboles de su misma altura. Esa fue la primera vez que oí hablar de La Forestal.

Hoy no quedan ni esos galpones destruidos. En su lugar, la comuna parquizó y colocó el cartel de ingreso al pueblo. Sólo se conservan partes de máquinas sin cartel ni recordatorio. Prefirieron que no queden recuerdos.

Divididos

En La Gallareta, Camilo y Flor me hablaban de la división ideológica del pueblo. Están los “goristas”, por Gastón Gori que explicó La Forestal como una tragedia; y los antigoristas, que no quieren hablar mal de la empresa que “tanto les dio”, prefieren sostener esa imagen de prosperidad que quedó en sus memorias. Flor dice que en la escuela le ha costado mucho enseñar la historia de La Forestal, por la resistencia de la comunidad.

Después de las huelgas y matanzas de obreros entre 1919 y 1921 la empresa buscó mejorar su imagen. Para eso propuso un plan de reformas sociales con una política benefactora y netamente paternalista. Fue la época de la gran “familia forestal”; del cine comprado directamente a Metro Goldwyn Meyer, de torneos deportivos, teatro, música en vivo, visitas de príncipes franceses: los diarios empalagaban de elogios. La obra no alcanzó a todos los sectores que habitaban sus tierras, pero la “vida bella” quedó asociada a los tiempos de La Forestal.

Camilo y Flor creen que discutir si La Forestal fue buena o mala es una trampa, porque no permite pensar en términos de derechos ciudadanos. ¿Fue un buen o un mal padre? El problema es que —en el mejor de los casos— fue padre. “Eso creó una mentalidad dependiente y una falta de iniciativa difícil de transformar”, dice una vecina de La Gallareta citada por Jasinski.

Villa Ana

Cuando el abandono es puesto en valor, se le llama ruinas y hasta gana estética. Mucho más si se le dice Patrimonio.

Ya está oscuro cuando llego a Villa Ana. Me recibe la imponencia de una chimenea como la de La Gallareta, pero iluminada. Esta fue la tercera fábrica que cerró. Empezó a funcionar en 1910 y se decidió ese año como fecha de fundación del pueblo.

Acá también hay un grupo de personas autogestionado, militante y más formalizado. Se llama Ta’ramby turismo, palabra guaraní que significa esperanza de que algo bueno va a suceder en el futuro. Tiene en su logo un colibrí, pájaro que puede volar hacia atrás. Con esta doble proyección en el tiempo, el grupo puso en valor el predio de la fábrica, logró financiación para restaurar la chimenea, está a cargo del festival Rock Forestal y planea construir un museo y un archivo.

Guillermo, mi guía, es profesor de historia. Nos encontramos en el predio en una mañana cálida. A mí sólo me implica salir al patio de la hostería. Él me espera al sol mientras charla con el cuidador. Lo que sigue, antes de empezar el recorrido, es una verdadera clase que va desde la conquista de estos territorios, pasando por la formación de latifundios y firmas extranjeras hasta las huelgas y masacres de obreros. Cita autores, investigaciones, relatos, coincide con Gastón Gori y cuando refiere a Jasinski, dice “el Ale”.

Abre el portón de ingreso, que arriba tiene el nombre del grupo y el logo tallados en quebracho. Este lugar dejó de estar sometido al yuyal en la década del 90 cuando la comuna decidió limpiarlo, después de sucesivos desmantelamientos: el que realizó la propia empresa y el hormiga —suerte de todas las fábricas— por parte de la gente, ya sea por necesidad material o nostalgia.

Retazos de historia

La construcción es de ladrillos pegados con barro. En la última fila han crecido plantas que clavan sus raíces como dedos entre las uniones. Parece que la naturaleza quisiera vengarse de algo. Dentro de las paredes sin techo hace frío.

Casi todos los sectores de la fábrica original sobrevivieron. Incluso el piletón donde almacenaban agua, gran insumo para la producción de electricidad y de tanino. En los otros pueblos hicieron cañadas o tajamares; acá la extraían de perforación.

Recorremos pasillos subterráneos, donde —según le contaron a Guillermo— se controlaba el funcionamiento de las máquinas. Otra persona —o la misma— le habló de un piso de parquet. Así narra una historia juntada a retazos.

En 1995 empezó a realizarse el Festival del Quebracho. Por eso en un sector hay césped, un escenario y un mural con rostros duros, una guitarra y un hachero que alza, musculoso, su herramienta. Debo imaginarme que aquí hubo, hasta 1960, turbinas que producían electricidad con vapor.

¿Qué nos pasa cuando no tenemos palabras o datos para contar nuestra propia historia?

Por la noche voy a cenar al Club de Basse —así le dicen—, frente a la plaza. Dalmacio Basse está a cargo del club desde hace treinta y cinco años. Acá no necesito imaginar cómo habrá sido en otro tiempo. Las paredes amachimbradas se han convertido en verde militar por la escasa iluminación y la oscuridad que agregó el paso del tiempo. Cables de electricidad desnudos recorren las paredes y desembocan en interruptores antiguos cubiertos con una capa de costra.

El techo es de la misma madera, pero color gris. Los vidrios de las ventanas no tienen ninguna suciedad en particular, pero sí la opacidad que delata años sin limpieza.

El piso es de pinotea y en partes fue reemplazado por madera de quebracho o cedro. Como si la idiosincrasia local quisiera desafiar a la madera estadounidense. Dos mesas de pool y villar esperan el fin de semana, en medio del salón. Las sillas y mesas de plástico o madera están apiladas contra las paredes, junto con cajones de bebidas y sifones de vidrio. Dos máquinas de Pac Man se mezclan con antiguos espejos de cristal biselado y marco de madera, que en términos electrónicos serían de unas sesenta pulgadas. Un televisor plasma se empequeñece al lado de los espejos. Heladeras de pie. Freezer.

No hay pretensión estética, salvo por unos cuadros con fotos —otra vez— de una vida social con lujos, vestidos largos y con brillos, cabellos recogidos con adornos florales, corbatas y trajes, eventos deportivos, uniformes, reuniones sociales y boy scouts con las cabezas alineadas como si verdaderamente estuvieran todos a la misma altura. Es que, en época de La Forestal, este era el club de los empleados, o sea, de la jerarquía.

Todas las épocas de la vida nocturna de un club de pueblo están en este lugar. La imagen invita a sentir un sonido lejano de vasos, conversaciones y risas. Tal vez alguna discusión, de esas que terminaban en duelo de cuchillos para saldar viejos rencores; como cuenta Jasinski en su libro.

El éxodo sigue

Villa Ana llegó a tener veinte mil habitantes en su época de esplendor (visto está que en todos los pueblos se habla de un pasado esplendoroso). Hoy rondan los cinco mil. La migración masiva fue al cierre de la fábrica. Familias enteras debieron instalarse en los suburbios de las grandes urbes: Rosario, Santa Fe, Corrientes. Así como muchos tartagalenses terminaron en el sur de CABA y se llevaron parte de su paisaje como nombre del barrio: La Cañada.

El éxodo sigue, aclara Guillermo. Lo mismo dijo Camilo en La Gallareta.

—Acá se crece con el debate interno sobre la permanencia o la migración y cuando estás terminando el secundario tenés que decidirte. Si querés estudiar, te tenés que ir y una vez que te recibís es difícil retornar y conseguir trabajo acá. Si querés trabajar, también te tenés que ir.

Cuando hay eventos en el pueblo —como el aniversario o el Festival del Quebracho— los villanenses que están lejos postean su nostalgia en las redes sociales. Algunos vuelven cuando se jubilan. También me lo dijo Ricardo en Tartagal.

En el primer Festival hicieron correr humo por la chimenea para dar la bienvenida a los ex residentes. Hacía unos treinta años que la fábrica estaba cerrada pero aún se sentía viva. Hoy se recuerda ese detalle como un momento emotivo.

Guillermo promociona las metas de Ta’ramby Turismo: generar recursos que abran posibilidades laborales y reviertan aunque sea en parte el desarraigo.

Las lecturas

En Villa Guillermina me espera Mariana. Me había avisado que realiza dos paseos por día, de tres horas cada uno. Es hija y nieta de obreros, el estrato medio de la sociedad forestal. Habla en nombre del Campamento Corazón de Quebracho, una institución educativa provincial, dependiente del Ministerio de Cultura, que busca difundir la historia de los pueblos forestales. Vienen chicos de todas las escuelas de la provincia a escuchar este relato que yo también recibo.

Mariana pone play (y yo rec). A modo de diagnóstico me pregunta qué imagen tengo de los pueblos forestales. No alcanzo a responder y explica que los turistas vienen con la idea de pueblos abandonados a partir de “las lecturas”. Lo que voy a escuchar —advierte— es una mirada distinta.

El tour que haremos no incluye la fábrica, que permanece en manos privadas y produce tableros de aglomerado. La Forestal vendió a los mismos empresarios que compraron en La Gallareta y después fue cambiando de dueños. Pero en Guillermina nunca dejó de funcionar.

Las herramientas

Vamos al Yugo Quebrado, el lago artificial hecho por la compañía para almacenar agua, entre un estero y el arroyo Los Amores. No sé en qué parte de la historia el arroyo fue bautizado con esa ternura. De pronto el paisaje mutó a un bosque de palmeras y junto con el lago devuelven una imagen caribeña. Para la jerarquía de La Forestal también fue un lugar de recreación. Lo sigue siendo para los pobladores de Villa Guillermina. Mientras recorremos, una iglesia festeja aquí el día del amigo. La cumbia suena fuerte y compite en decibeles con el grito de los loros. Nos convidan esas tortas fritas circulares y chatas, casi crocantes, que se comen acá.

El Campamento, creado en 2006, tiene un edificio que está en el predio del ex Club de Tiro construido por la compañía para los empleados jerárquicos —la mayoría extranjeros. Incluye un museo cuya colección se inició en 2004.

Por fin un hacha y un machete. Hasta ahora sólo había visto objetos que daban testimonio de la vida en los pueblos, del trabajo ferroviario y de oficinas, pero no del monte, donde estaba el grueso de la población forestal. Estas herramientas fueron de un tal Doroteo González, que murió a los cuarenta y ocho años, en 1943.

Con ellas Doroteo se abría paso entre los arbustos enmarañados y pinchosos que rodeaban los quebrachos. Sabía cuánto tiempo llevaba voltear esos troncos con corazón de hierro, que al caer eran de su misma altura. Sin duda, las usaría para defenderse de las víboras, porque la muerte dependía de un descuido, dice Gori.

Es muy probable que Doroteo haya sido analfabeto y testigo y protagonista de las revueltas y masacres. Hoy sus herramientas —donadas por su hijo— descansan solas y representan el sector menos valorizado de la escala social del mundo forestal.

Mariana me cuestiona que yo haya publicado “exforestal” en las redes porque, según ella, estos pueblos siguen siendo de La Forestal. En cambio, Flor decía que no le gusta que se llamen “pueblos forestales”: ¿por qué tenemos que definirnos por una empresa?

Este año conocí la historia de La Forestal. Mi familia, que fue parte del éxodo, nunca habló de esto, sino a partir de mis preguntas recientes.

Un abogado

En el edificio del Campamento hay murales reivindicatorios para los obreros y una escultura homenaje a Teófilo Lafuente, referente de las huelgas y revueltas de 1919-1921.

Volvemos al pueblo y visitamos el famoso hospital, del que tanto se habló en los medios de la época por su tamaño y complejidad. Pasamos frente a la casa de Rogelio Lamazón, referente de la oposición a La Forestal, asesinado frente a la fábrica un día de elecciones nacionales, en 1940, tal como lo muestra la película Quebracho. Mariana no habla de él como un héroe, simplifica su historia diciendo que era un abogado que defendía a obreros y que cobraba por sus servicios.

Chamamé

Al sur del pueblo está el Paseo del Chamamé, con su bulevar poblado de esculturas, bustos, imágenes y textos que homenajean el ritmo migrado desde Corrientes, con hacheros y cosecheros de algodón. Cruzó el Paraná como el idioma guaraní, a remo. Por eso el grupo de turismo de Villa Ana lo eligió para nombrarse y por eso el castellano tiene tonada guaraní, agradable y rítmica como el chamamé.

Valor

“¡Qué van a hacer turismo con esto!”, era la expresión de los pobladores de Guillermina, ante el proyecto de convertir toda esta historia en un paseo turístico. Pero Mariana confía en que de a poco se irán apropiando.

—Al principio nadie entendía, nadie veía el valor de esto, dice.

Identidad

Camilo y Flor me regalaron varios libros. Me detengo en El norte forestal, de la antropóloga Marcela Brac. Leo que las percepciones que los jóvenes tienen de sí mismos son esenciales para que haya transformación. Si para ellos la historia es inalterable, difícilmente querrán cambiar su entorno. No es lo mismo sentirse beneficiarios que actores activos. El compromiso político y social es bien diferente.

No hace muchos años —pasadas dos o tres generaciones del cierre de fábricas— los pobladores del norte forestal se empezaron a inquietar por reconstruir esta historia. En muchos casos fue en coincidencia con el centenario de las revueltas y masacres —2019-2021.

Sigo leyendo: “La imposición violenta de formas de vida destruye la identidad del dominado, que no encuentra las palabras para contar su propia historia”.

Dice Michael Onfray: “Uno mismo es el gran asunto del viaje”.