A fines del siglo pasado, sobre el final de su última década, me tocó asistir como profesor adjunto a un examen de un terciario en la materia Fotografía –o algo que tenía que ver con fotografía–, cuya titular era Andrea Ostera. Conocía a los alumnos que se presentaban porque todos cursaban también mi materia, algunos no tenían aún 20 años. Me refiero a que conocía su inteligencia y perspicacia, también su haraganería. La fecha importa, porque los alumnos tenían que presentar trabajos de fotografía en 1998 (año más o menos), es decir, en los tiempos del epílogo de la fotografía analógica.

Bien, y hete aquí que el grupo que encabezaba uno de los alumnos más tacaños en participación y efusividad desplegó una cantidad incontenible de muestras fotográficas impresas en las que difícilmente se distinguía el objeto de la foto y, en cambio, exploraba formas, colores, texturas. Había tratado el cuadro de la foto como el recipiente de un objeto líquido. Y además, ese experimento le había costado tiempo y dinero: comprar el rollo color de 600 asas, revelarlo, imprimirlo, entre otros gastos.

Te puede interesar:

Creo que la escena resume, entre otras cosas, el grado de involucramiento de Ostera con sus alumnos y el tipo de inspiración que despierta.

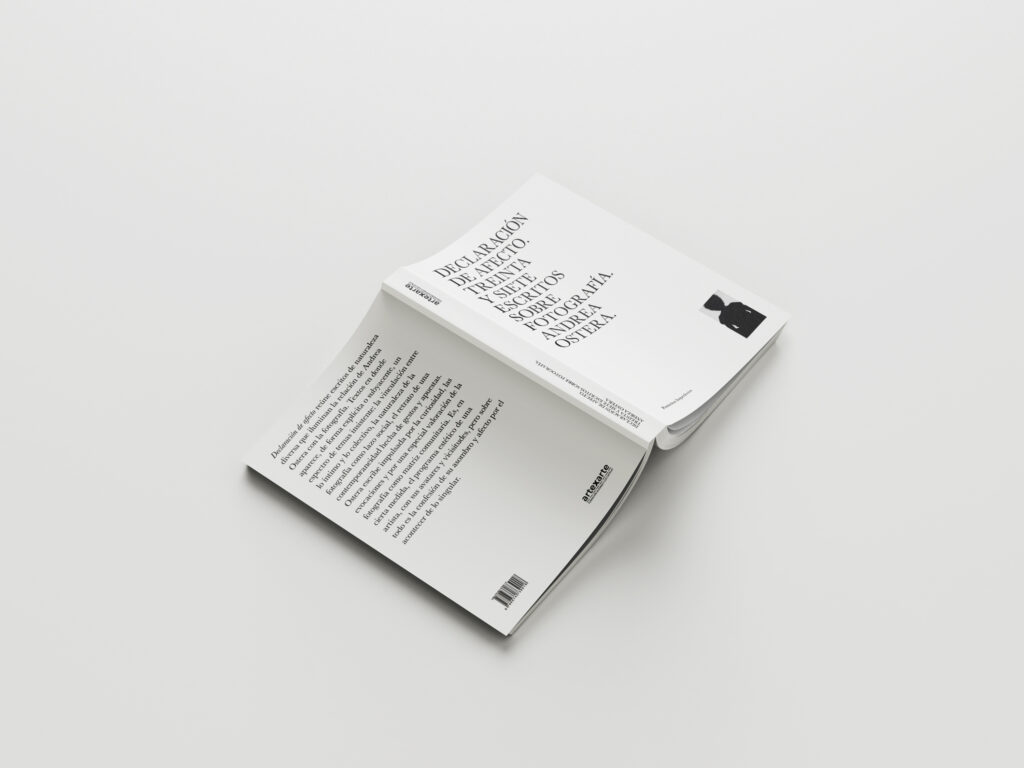

Un cuarto de siglo después, Andrea Ostera sigue dando clases –aunque no en aquél terciario ya desaparecido– y su carrera como artista excedió con creces el ambiente de la ciudad. Y acaba de escribir un libro, un gran libro, Declaración de afecto. Treinta y siete escritos sobre fotografía, publicado en la colección “Pretéritos imperfectos” de Arte x arte.

Que la colección se llame “Pretéritos imperfectos” y publique un libro sobre fotografía cuyo tema principal es muchas veces el tiempo y su oscilación en la imagen nos da una pista: en su libro Ostera no sólo reúne sus escritos, los pone en diálogo con una línea editorial, procede con ellos como lo hace con la fotografía, encuentra allí una tarea colectiva.

Pero antes es necesario entender la “mecánica” que despliega Andrea Ostera en sus treinta y siete textos reunidos.

Para Ostera, la fotografía es un procedimiento que involucra el objeto a fotografiar, personas, links con el trabajo de otros contemporáneos, de los predecesores. Suceden allí varias cosas, además del hecho fotográfico en sí. Por ejemplo en “Ronda” explora una muestra de Elvira Ferrazini y concluye sobre la serie exhibida: “la cámara fotográfica no es un dispositivo de registro sino un artificio para el traslado, un instrumento para llevar y traer; para producir coincidencias”. En otras palabras, Ostera desvela la operación fotográfica de Ferrazini.

Registros

Como en ese texto, en otros también Ostera evalúa el tipo de registro fotográfico al que se acude. Escribe: “El registro clásico no resultó conveniente cuando el asunto a considerar se volvió más cercano y por lo tanto más difícil de asir”. Es en estas anotaciones donde Ostera cultiva la observación metodológica. Qué se fotografía, cómo se lo hace, quién lo hace, quiénes están involucrados y qué nos enseña de la disciplina misma ese registro observado.

Es lo que leemos en “El enigma Rosa Nelly”, en el que la autora va tras la biografía y la obra de Rosa Nelly Travesaro, fotógrafa rosarina cuyo nombre figura en un Catálogo del XI salón anual de Arte Fotográfico Ateneo Foto Cine Rosario, 1977, y cuyas fotos integran el célebre volumen de la editorial Biblioteca, Rosario, esa ciudad (1970).

Es acá donde se define aquél “registro clásico” cuando, a falta de más obra de Travesaro anota: “Imaginamos lo fotografiado adelantándose sin conflicto; la belleza de la cosa representada” y desliza, a mitad de párrafo: “suponemos ingenuidad en la imagen”. “Ingenuidad” es un hallazgo. Lo ingenuo es lo que nace centrado, lo que está donde está su raíz (en latín, genus), lo ingenuo es franco y sin artificios. Una imagen ingenua es esa que avanza hacia la cámara, que no ha tenido más que tomarla.

Las “operaciones” de Ostera, de algún modo, juegan a la ingenuidad en estos treinta y siete textos en el que nos propone una fotografía, una imagen –no son lo mismo– y recorre su laberinto.

En “Los recuerdos ajenos”, un texto que en su versión original acompañó la muestra La memoria de los otros, de Gabriela Muzzio, en BAphoto 2019, Ostera indaga la muestra en la que Muzzio sometió a fotos de un álbum familiar a un procedimiento que las dejan “a punto de no existir”. Las vuelve, como escribe, “tangibles y fantasmales al mismo tiempo”. Para conseguir el efecto que describe Ostera, la fotógrafa de la muestra de 2019 trabajó con fotografías analógicas pero no las reveló: “Logra una fotografía a fuerza de espera”, leemos.

A mí me parece que en esos deslices, en esa busca de términos que acompañen la curiosidad y la cercanía con el trabajo de sus contemporáneos y sus predecesores, Andrea Ostera ensaya también una aproximación a su propio kairós –el tiempo en un sentido vertical–, una aproximación “tangible y fantasmal al mismo tiempo”. Ésa forma de trabajar con las personas, las obras, los materiales y las formas de quienes formaron, acompañan o están al lado de Ostera, se revela en algo que declara a propósito de un texto sobre Norberto Puzzolo, a quien cita: “Decido qué narrar y guardo sólo para mí recuerdos de compañeros y compañeras, lugares, momentos que no hacen al relato o simplemente no quiero contar”. Y entonces la exclamación de la autora: “¡Cuántas cosas es posible imaginar a partir de ese silencio!”

Y allí, en “El orden de las formas”, el texto sobre Puzzolo, Ostera ensaya –acaso sin buscarlo– la definición de lo contrario a aquél registro “clásico” con la que surfeó párrafos anteriores. “«La presencia del referente –cita– es lo que define la fotografía», afirma Puzzolo. Pero ese referente necesario, esa cosa que será fotografiada es apenas materia prima al servicio de una idea, elemento inicial para ser perturbado en el proceso, enloquecido a fuerza de algunas operaciones simples –desenfocar, superponer, invertir– y otras decididamente violentas –tachar, rayar, rasgar–. Todo ese procedimiento será significante. Forma como contenido”. La “perturbación” a la que alude Ostera, es también un procedimiento o, en los términos en que lo plantea, es la posibilidad de generar un registro desde que el arte de la fotografía –que en el recorrido desde las primeras emulsiones a las imágenes generadas con inteligencia artificial a partir de fotografías reales– transita al mismo tiempo el camino de lo “tangible” y “lo fantasmal”.

Ser o no ser

Los treinta y siete textos de Ostera en Declaración de afecto –ya que el afecto puede manifestarse a través de lo tangible a condición de mantener su carácter etéreo– se deslizan muchas veces en el terreno de la hauntology, la espectrología, como lo tradujo Mark Fisher del original de Jacques Derrida. Es decir, algo espectral, que muchas veces coincide con el hecho fotográfico, persigue a Ostera y ella, a su vez, gira y enfrenta esos espectros en estos textos. Pero ese giro es también ontológico –en su original en francés, en Los espectros de Marx, Derrida escribe hantologie, que suena y se lee casi igual a ontologie–: el “ser” de Ostera juega a revelarse en esa operación.

Esa ontología asoma en varios momentos de la escritura de la autora, por ejemplo en “Retorno analógico”, en el que culmina pensando un “más allá de la fotografía” o la intriga el argumento de un proyecto de la Escuela Musto –donde es docente– en el que lee: “retorno analógico es un modo de estar en el presente con herramientas del pasado”.

Pero esa ontología es también una forma de explorar en palabras las vinculaciones que trae la fotografía. Por ejemplo, cuando escribe en el texto de sala de la muestra Utopía del retorno (2022), de Matías Sarlo, (la serie de Sarlo) “documenta de manera serena un ambiente donde confluyen el pueblo y el campo, donde se juntan «los nacidos y criados» y quienes fueron llegando. La fotografía como forma de vinculación”. O en “La pantalla blanca”, cuando repasa obras de Hiroshi Sugimoto y anota: “Sugimoto fotografía la fotografía. Esa podría ser una definición de mi trabajo”.

En la página 87, en “Siete retratos”, donde Ostera indaga espacios y luces en torno al retrato de alguien a quien la incomodan los retratos, la autora escribe lo que puede leerse como una declaraciòn ontológica: “Cuando posa, fracasa”.

Narraciones

Contado así, el libro de Ostera podría parecer un largo ensayo sobre la fotografía, sobre los encuentros con otros artistas sesudos. Es un error mío, que me dejé llevar por cosas sobre las que me interesa discurrir.

Ostera practica también la ligereza y la crónica de actividades o muestras en las que participó, nos acompaña a contemplar con amabilidad asuntos que no hay que tomar tan en serio en “Meme”, o en “Selfie”. Rescata el trabajo de la Escuela de Experimentación en cine y Fotografía entre 2011 y 2019, que quedó plasmada de algún modo en Destellos (Editorial Municipal de Rosario) en el hermoso texto “Los rayos diferidos”. Y hasta practica la reflexión frecuente de la entrada del diario de escritor en “Lo propio y lo ajeno”, en el que narra las peripecias de una mujer asaltada en un cajero bancario en el Upper East Side neoyorkino en el frío enero de 1993 y cómo ese hecho, de los primeros filmados por cámaras de seguridad, la ofrece a la víctima una inquietante y contemporánea revelación sobre su propia imagen.

En el prólogo de Declaración de afecto la poeta rosarina Sonia Scarabelli anota que la forma de Ostera de pensar y hacer fotografía le resulta “lo más parecido a la poesía” y escribe con precisión: “trabaja con materiales cercanos, no reniega de lo caduco y acepta la distorsión –especialmente la del tiempo– como parte del pacto de sentido; y además, por esa manera de hacerle sitio a lo desplazado, ese encantamiento con lo sensible, la disposición a dejarse interpretar por la materia (y no a la inversa), esa extraña confianza en lo desconocido y el accidente”. Y dice Scarabelli también, un párrafo más abajo, que no es que Ostera haya dejado de lado la máquina fotográfica, sino que lo hace de otro modo: “Se ha transformado en una máquina de narrar, se ha convertido en este libro”.

Contemporáneo

Volvamos al interés inicial, a cómo estos escritos exponen el modo en que Ostera se involucra con su trabajo, cómo contempla su obra en la obra de sus contemporáneos –la contemporaneidad, nos dijo Giorgio Agamben, es un anacronismo lleno de encuentros–, cómo se pregunta por su hacer y convierte esos interrogantes en una materialidad que, como anota, describe un arco “entre el grano de plata y el pixel”.

En “El espejo de la especie”, uno de los últimos textos, Ostera ensaya unos párrafos sobre la obra de Gabriel Valansi (artista visual, fotógrafo, músico, curador, profesor de la UBA). “La tecnología es el espejo de la especie”, le dijo Valansi. Y comienza un largo interrogante en torno a la inteligencia artificial como generadora de imágenes. “¿Hay fotografía allí?”, se interroga Ostera. La pregunta, a esa altura del libro, está también en las páginas que leímos antes.

Vemos, en la página 154 Retrato de A.N., una de las obras de Valansi de 2017 en cuyo pie de foto leemos “Captura de evolución generada por IA”. Es de algún modo un retrato de una mujer sobre el que Ostera escribe: “Tenía una belleza perturbadora. O tal vez lo perturbador era la presencia, y no la belleza”. Me fascina de esas elucubraciones el nivel de disección de los elementos que se ponen en juego en cada representación que cae bajo la mirada de Ostera.

En una de las peores películas de la saga, La última cruzada (1989), sobre el final, Indiana Jones llega al fin a la cámara donde un inmortal caballero de las cruzadas resguarda el Santo Grial (que no es sino lo que con menos pompa y fantasía, en español llamamos “cáliz”). Se trata de la última prueba del film. Indiana tiene que distinguir de todas esas copas preciosas, ornamentadas con joyas y bañadas en oro, cuál es el cáliz del que bebió Jesús en la Última Cena. “Debe ser una humilde –dice nuestro personaje–, porque se trataba de alguien que bebía entre pescadores, entre pobres” (hay que agregar que la escena está de algún modo adaptada de Le Morte d’Arthur, de sir Thomas Malory). Elige entonces una triste copa de arcilla de entre esa exhibición de cálices de oro. Pero esos cálices falsos no son otra cosa que el arte, cuya belleza es un eco de la presencia de esa humilde copa de arcilla besada por el profeta que eligió la Cruz. Una teoría del arte similar esbozó nuestro H.A. Murena en su último libro, La metáfora y lo sagrado, cuando interpreta una leyenda jasídica que cuenta la historia de una camisa que un mendigo trajo de un paraíso en el que fue el rey.

Hay un estilo en la escritura de Andrea Ostera que no es otro que el de su trabajo como fotógrafa –al fin y al cabo, “fotografía” no es otra cosa que escribir con la luz–: involucrarse, anotar esas cosas de las que es contemporánea de un modo ingenuo –ya señalamos el origen del término–: esa diferencia entre belleza y presencia, sobre las páginas finales del libro, es el tipo de iluminación benjaminiana que hacen de Declaración de afecto un libro inevitable para cualquiera que se interrogue sobre arte y contemporaneidad en esta ciudad sobre el Paraná, “tan lejos de Dios y tan cerca de Buenos Aires” –como en la sentencia del intelectual político y periodista mexicano Nemesio García Naranjo que se atribuye a Porfirio Díaz.

En la página 98, en “Una celebración demorada”, Ostera cita unas palabras de Verónica Tell: “cada obra suya (de Andrea Ostera) es una pequeña insurrección que corroe, pero a la vez reinventa la fotografía”. Para estos treinta y siete textos puede usarse una paráfrasis: cada uno vuelve de una insurrección ajena (una fotografía, un acontecimiento, un intercambio, algo donde intervinieron otros), Ostera ve ese paisaje corroído y no intenta restaurar el original, sino contemplar la magnitud del cambio.