Si existe Barrio Martin podrĂa existir Barrio Martina, dice Martina Sierra en Urbanismo personal. Florencia Giusti fantasea en perros estrellas canciones a una Sylvia Plath vista por Ăşltima vez en el Parque Independencia. Fernanda Jurado nos sumerge en una serie de poemas (Ahora que no soy atleta) que componen una suerte de come of age de la infancia, la adolescencia a la juventud, o entre eso que fue y pudo ser y el futuro cercano o inminente.

Las tres nacieron entre el aĂąo 1989 y el 1998 cuando yo transitaba primero mi adolescencia y mĂĄs tarde mi juventud. Flor es rosarina y la cruzo seguido en algĂşn bar escuchando alguna bandita local, en muestras plĂĄsticas o en lecturas de poesĂa. Fernanda naciĂł en Elortondo y la conocĂ en plena pandemia, de manera virtual, cuando en el marco del Festival Internacional de PoesĂa publicamos un dĂa en la residencia. A Martina, que es de Pergamino, una vez la escuchĂŠ hablar por la radio. Las tres editaron sus poemas a partir del Concurso Municipal de PoesĂa Felipe Aldana 2023 de la Editorial Municipal de Rosario. Los poemarios me llegaron en el verano rosarino y los leĂ en un fin de semana de carnaval. HacĂa calor. La lectura me resultĂł frugal, fresca, vital. ÂżSerĂĄ que tambiĂŠn captaba allĂ algo que cabe en el tĂŠrmino âjovenâ? Seguro que sĂ, pero habitualmente me resisto a definir cualquier cosa que suene a poesĂa joven, narrativa joven, arte joven, hasta periodismo joven.

Te puede interesar:

Las escenas de la vida cotidiana, la salida al super chino, la experiencia urbana, recorrer la ciudad en bici, el recuerdo de la Coca Cola en envase de vidrio, la moto, el viento en la cara, las amigas, las calles, los recitales, las escenas de las series, el algoritmo, el horĂłscopo, el vaciar la papelera de reciclaje, me colocaron tal vez en una zona ordinaria que se me hizo despojada de reglas y de posibles juicios. ÂżSerĂĄ asĂ? ÂżEntonces se escribe como se desea?

Dice Flor Giusti: âMe interesa que se trasluzca en mi poesĂa la despreocupaciĂłn, que se vea en el poema algo del orden del procedimiento. No me interesa que quede sĂşper ajustadoâ.

Fernanda Jurado se toma del poema de Allen Ginsberg âImprovisaciĂłn en Beijingâ que en un verso dice: âEscribo poesĂa âPrimer pensamiento, mejor pensamientoâ, siempreâ. âNo sĂŠ si para ĂŠl esta frase estaba vinculada al budismo o a alguna otra cosa pero yo la leo y pienso en lo genuino de un primer pensamiento, de una primera idea, de un primer sentimiento. A veces puede no funcionar. Me siento despreocupada cuando juego con el primer pensamientoâ.

Para Martina se trata de pensar en reglas. Pero no porque diga: âay quiero escribir sin reglasâ. âAl contrario, siento que me beneficiarĂa saber un poco mĂĄs y tener mĂĄs herramientas. Pero mis formaciones han sido informales y no acadĂŠmicas. A la vez, si releo y veo mis poemas pienso que siguen ciertas reglas. Cada poema tiene sus propias reglas. Para mĂ lo importante es que el poema funcioneâ, dice Martina Sierra.

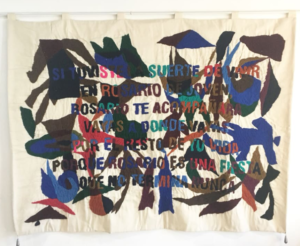

En la escritura de las tres se cifran la idea de hermandad, de compaĂąĂa perfecta. Hay un nosotros, una generaciĂłn, y mejor: una comunidad. Se lee ahĂ una ĂŠpoca, vicencias compartidas y situadas, un clima que provoca la evocaciĂłn de aquella hermosa obra de Ăngeles AscĂşa (tapiz de lana sobre lienzo): âSi tuviste la suerte de vivir en Rosario de joven, Rosario te acompaĂąarĂĄ vayas adonde vayas por el resto de tu vida, porque Rosario es una fiesta que no termina nuncaâ.

âAlguna vez la poeta rosarina Mirta Rosenberg dijo que los jĂłvenes debĂan desarrollar âuna voz propia, un estilo o lo que hace de un poeta un poeta en vez de un seguidor de algĂşn decĂĄlogoâ. ÂżCuĂĄl es el decĂĄlogo que no siguen? ÂżA contrapelo de quĂŠ van sus poesĂas?

âFlor Giusti: Me interesa la idea de decĂĄlogo, para pensar en un diccionario personal; mĂĄs o menos propio; mĂĄs o menos sensible; digo mĂĄs o menos porque todo lo que pasa en la escritura me parece una suerte de aproximaciĂłn. Intentar aproximarse a la imagen en el poema que una estĂĄ buscando, o quizĂĄs no. Seguir ese impulso, que a veces no entiendo muy bien para dĂłnde va. Hay algo que se me presenta como una idea, una imagen y despuĂŠs intento armar una narrativa, como en este proyecto.

âFernanda Jurado: Creo que si uno va buscando una voz propia va un poco a contrapelo de todo. Aunque no podamos desprendernos de la herencia cultural o de cualquier obra con la que hayamos tenido contacto, por mi parte voy intentando que mi voz no se pierda en ese bagaje, que aparezca algo distintivo, un tesoro que solo tengo en mi corazĂłn. Me parece que no hay que temerle a las formas, hay que explorarlas, hacerlas propias y despuĂŠs mudarse. No sĂŠ si en algĂşn momento se abandona el movimiento. En esa apropiaciĂłn aparecen las imĂĄgenes mĂĄs autĂŠnticas. Lo que no creo posible es que alguien te instruya o te diga cuĂĄl es la forma. Y eso es difĂcil, porque es corriente que busquemos algo afuera, una validaciĂłn. Crear una voz propia debe ser una de las cosas mĂĄs difĂciles y lindas. Algunas instrucciones fueron muy Ăştiles para mĂ en ciertos momentos, despuĂŠs las abandono, busco otras, nuevos decĂĄlogos, nuevos sentidos.

âMartina Sierra: La rima jajaja. No sĂŠ, trato de no pensar en las reglas implĂcitas o explĂcitas que no sigo. Porque si no me lleva pensar en todo lo que âmi poesĂa no esâ. Quiero escribir lo que a mi me gusta escribir y me gustarĂa leer. Si en eso omito reglas ajenas o no, y bueno.

âPara muchos la poesĂa ha sido un gĂŠnero menor, marginal, tanto que las grandes editoriales la siguen esquivando. ÂżCĂłmo viven la poesĂa? ÂżA quiĂŠnes leen? ÂżCĂłmo la militan en bares, slams, fanzines, plaquetas?

âF.G: ÂĄNo me gusta la palabra marginal! Prefiero decir que sĂ, un poco la poesĂa se arma como una red desde los bordes; algo que nos gusta mucho discutir y comentar con mis compaĂąerxs, amigxs. Para mi esa red es fundamental. Entiendo que la poesĂa estĂĄ ahĂ y no en otro lugar. Por eso es tan importante para mĂ estar dando vueltas por la ciudad la mayorĂa de los fines de semana: en ferias, presentaciones, recitales, bares… DespuĂŠs claro, hay un trabajo con la escritura, la lectura, que viene despuĂŠs, en el dĂa, en la semana, cuando una puede/debe hacerse tiempo para conectar con los textos, para que toda esa data interna decante, se inscriba en la voz, en el poema. Siento que me nutro de esas experiencias para escribir, porque son parte de mis movimientos externos/internos. La poesĂa, la literatura, es parte de mis condiciones materiales. Con sus dificultades, idas y vueltas. Lo tomo con mucho compromiso. Cuando pude entender eso, que la poesĂa, ademĂĄs de estar en el plano del deseo, del trabajo con una obra, podĂa ademĂĄs, por ejemplo, estar mĂĄs cerca del plano de la existencia: ir al supermercado, etc. Me ayudĂł a pensarme. La artista y docente, Claudia del RĂo dice en una entrada de Ikebana PolĂtica que me ayuda a pensar: âUn autor es alguien que se banca sus lĂmites, su autobiografĂa, su formaciĂłn, su economĂaâ (âŚ)

âF.J: Hay momentos en los que muchas cosas me hacen pensar en la poesĂa. En que el encuentro con la poesĂa es total, en la calle, en el cine, en mi diario. No puedo ver las cosas de otra forma. Pero tambiĂŠn hay momentos en los que hay que propiciar ese modo de ver y estar en contacto con el mundo. Ir a un taller, a una lectura, sentarme a escribir el diario, pasarme poemas con amigxs, leer. A veces aparece un miedo de perder ese estado, pero creo que no tengo que tener miedo porque siempre vuelve. TambiĂŠn vivo la poesĂa en la facultad y me gusta mucho la bĂşsqueda en ese terreno. Siempre esperĂŠ cursar ciertas materias o estudiar algunos autores o autoras que me gustan mucho. Y la facultad siempre me sorprendiĂł para bien. Es un sostĂŠn que me mantiene cerca de mis intereses y deseos.

âM.S: Es verdad que la poesĂa sigue siendo bastante marginal. Lamentablemente, no creo hacer mucho para difundirla y todo lo contrario, mi relaciĂłn con la poesĂa y la escritura es algo que suelo mantener en privado, lo tomo como algo muy personal. QuizĂĄs con la salida del libro me abrĂ un poquito mĂĄs. Pero a veces cuando me tengo que presentar y decir quiĂŠn soy me olvido decir que âsoy poetaâ pero no a propĂłsito, sino porque de verdad es algo Ăntimo para mi. Creo que esto empezĂł porque me daba vergĂźenza que mis poemas sean demasiado personales o cursis de alguna manera o que lo que escribĂ a alguien le llegue a ese alguien. Ahora eso ya no me importa tanto. Lo mĂĄs cerca que estoy de militar la poesĂa es cuando invito a mis amigas que no son tan âde la poesĂaâ a escucharme leer en algĂşn evento. Ese es mi granito de arena, ah.

âEn sus poemas hay mĂşsica, algoritmos, paisaje urbano, juventud, amigues, sexualidad, vida cotidiana. ÂżCĂłmo encuentran esa voz propia? ¿Acaso sienten ser algo asĂ como la voz de una generaciĂłn?

âF.G: En los poemas de este libro hay un juego con la enumeraciĂłn que me interesa. Cuando trabajĂŠ el libro con Daniel GH ĂŠl me habĂa sugerido sacarle las comas y que el tĂtulo sea un sintagma Ăşnico, como una suerte de bloque de sentido. Eso me gustĂł. Siento ademĂĄs que hay una voz en los poemas que estĂĄ un poco corrida, intenta dar/traslucir una idea de generaciĂłn un poco ingenua. Cuando volvĂ a leer el libro en su versiĂłn final me di cuenta de eso: parece una voz de una generaciĂłn o tiempo que ya pasĂł. La mayorĂa de los poemas son escritos entre el 2018, 2019… habĂa como una idea, creo yo, mĂĄs positiva: de las relaciones, de la polĂtica… ÂĄde los ###! jaja. En uno de los poemas las chicas los usan para saludar a sus otras amigas, decirse cosas lindas, desde otra parte del mundo. Fijate lo que pasa ahora en el mundo digital. La voz estĂĄ corrida. Queda medio fuera de ĂŠpoca, eso me gusta. Ay, SĂ, me interesa esa idea de generaciĂłn, pero aĂşn no sĂŠ si puedo pensarme ahĂ. O mejor: sĂ, pero desde la fantasĂa. Cuando era mĂĄs chica, me imaginaba ideas tontas con amigxs y no tanto. Sobre quĂŠ idea tendrĂĄn de mĂ dentro de Âżdiez, veinte, treinta aĂąos? Âżtendremos un nombre especial? Âżnos enseĂąarĂĄn en la Facultad de Letras de Rosario? Âżentraremos en alguna historia de la Literatura Argentina? Yo, mis amigos, mi editorial de fanzines etc.. no lo sĂŠ. Mejor. La idea serĂa seguir haciendo cosas, me sirve mucho la intuiciĂłn a mĂ, no sĂŠ como explicarlo bien, pero siento que a la literatura entro mĂĄs bien por intuiciĂłn. No sĂŠ si tengo otra cosa mĂĄs que eso.

âF.J: Me gustĂł mucho que despuĂŠs de que amigxs estudiantes o amigxs de mi pueblo leyeran el libro me hablaran de cĂłmo habĂan resonado esas imĂĄgenes del pueblo, del deporte en la adolescencia, de lo cotidiano en ellos. El sentimiento comĂşn es algo muy lindo. No sĂŠ, supongo que hay temas comunes en nuestra generaciĂłn, universos compartidos. Me gusta jugar con eso, a veces intento ser cuidadosa con algunos temas para no caer en un lugar comĂşn pero bueno, es medio inevitable. Tampoco le tengo miedo al lugar comĂşn pero busco la forma de que tenga algo especial, algo que se distancie, que se rompa.

âM.S: En el primer capĂtulo de Girls, Hannah dice âI think that I may be the voice of my generation. Or at least a voice, of a generationâ (âCreo que puedo ser la voz de mi generaciĂłn. O una voz, de una generaciĂłnâ) Entonces me podrĂa llegar a sentir un poco asĂ, una voz, de quĂŠ, no sĂŠ. Creo que para ser la voz de parte de una generaciĂłn deberĂa tener mĂĄs popularidad o ser mĂĄs leĂda, cosa que no sucede. Igual eso debe conllevar cierta responsabilidad y peso. Aunque algunas personas me dijeron que se sintieron identificadas con el poema âQuisiera ser rosarinaâ y eso me dio como cierto alivio porque me gusta que sea una vivencia compartida. Si tuviera que decir de dĂłnde sale mi voz propia, es bastante de la combinaciĂłn de personajes de los contenidos que consumo. Ya sea la TV, series, pelĂculas, newsletters o podcasts. No tanto porque intente inspirarme de ellos sino mĂĄs que nada porque te terminan influenciando de alguna manera. TambiĂŠn lo que vivo cuando salgo a la calle. AsĂ como me encanta consumir contenidos que hablan de cĂłmo es vivir en New York, Los Ăngeles o Buenos Aires me gusta como crear cierta narrativa sobre la vida en Rosario, que para mi es muy importante. En fin, todo sale de la multidisciplinariedad que hay en mi cabeza.